再生可能エネルギーとは?環境にやさしいって本当?普及のための課題や現状を解説

この記事の目次

近年、地球温暖化の問題やSDGsの観点から注目されている再生可能エネルギー。日本や世界において、環境にやさしい再生可能エネルギーは今後導入が加速していくことが予想されます。

この記事では、再生可能エネルギーについて、定義や種類、メリット・デメリット、現在の導入状況などを簡単にわかりやすく解説していきます。

- 更新日

- 2024年2月9日

再生可能エネルギーとは?

再生可能エネルギーとは、法律と政令上で次のように定められています。

「太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」と法律上で定められています。日本の政令では、再生可能エネルギーは太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存在する熱、バイオマス(動植物に由来する有機物)の7種類と定義されています。

いずれも温室効果ガスを排出せず、資源が枯渇しないという特徴を持っています。また近年、ソーラーパネルなど一般住宅向けの設備の普及に加え、電力会社からも、実質的に再生可能エネルギーで発電した電気が利用できるようになるプランが販売されるようになり、身近な存在になってきています。

環境に配慮したプランについて詳しく知りたい方は、こちら。

https://enechange.jp/articles/fit-renewable-energy-plan

なぜ再生可能エネルギーが注目されている?

再生可能エネルギーが注目されている大きな理由に、日本のエネルギー自給率の低さと地球温暖化が進んでいることがあります。

日本のエネルギー自給率は、2020年度で11.3%です。東日本大震災前の20.2%から、さらに低くなっています。日本では、火力発電で使用する液化天然ガスや石炭など化石燃料のほとんどを海外からの輸入に依存しています。そのため、例えば、2021年から始まったロシア・ウクライナ危機によって、海外情勢が不安定になり、燃料の価格が高騰し、日本の電気料金も高騰しました。

再生可能エネルギーは「国産」。エネルギー自給率の改善に直結します。

もう一点は、再生可能エネルギーは温室効果ガスを排出しないため、地球温暖化の防止にも効果があることです。

2016年に発効したパリ協定においては、(1)世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をすること、(2)そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとることなどが合意されています。

火力発電は温室効果ガスを排出するため、パリ協定の達成に向けて弊害となっています。パリ協定の実現に向けて、日本だけではなく、世界的に再生可能エネルギーの発展は注目されているのです。

新エネルギーとの違い

再生可能エネルギーと共に、「新エネルギー」も耳にする機会が多くなりました。

新エネルギーは法律上、「技術的に実用段階に達しつつあるが、経済性の面での制約から普及が十分でないもので、非化石エネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定められています。

太陽光発電、風力発電など新エネルギーには10種類が指定されています。再生可能エネルギーには、大規模水力発電や地熱発電など新エネルギー以外にも対象があるのです。

新エネルギー、再生可能エネルギーともに、非化石エネルギーとして、日本のエネルギー問題解決の一助となるものとして注目されています。

再生可能エネルギーの種類と特徴

「再生可能エネルギー」の発電方法には、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱その他の自然界に存在する熱、バイオマス(動植物に由来する有機物)の7種類があります。

この章では、太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電の5つの主な再生可能エネルギーの特徴をご紹介します。

太陽光発電

太陽光発電は、太陽光エネルギーを太陽電池で直接電気に変換するシステムです。

屋根や壁などの未利用スペースの利用や、簡単な整地での設置が可能なので、家庭用から大規模発電用まで、導入がしやすく、相対的に見てメンテナンスが簡易で済みます。

技術開発によって導入コストの低減が進んでいますが、さらなる導入の拡大には低コストに向けた技術開発が重要です。

風力発電

風力発電は、風の力を利用した発電方法です。風の力で風車を回転させ、その回転を発電機に伝えて電気に変換しています。

一定の風速があれば昼夜問わずに電力を生み出せます。また、大規模発電できる設備を整えれば、発電コストが火力発電並みに落とせることも特徴です。そのため、経済性も確保できるエネルギーとして注目されています。

ただし、導入できる適地が限られています。そのため、洋上風力発電も注目されており、陸上と洋上で発電できるという風力発電の強みを活かした発電計画が検討されています。

風力発電について、詳しくは以下の記事で説明しています。

水力発電

水力発電は、高いところから低いところに落ちていく水の力を利用して水車を回し、その動力で発電機を動かして電気を作る方法です。「水力発電」というと大きなダムを想像しますが、現在では中小規模である農業用水路や上下水道施設なども活用されています。

自然条件によらず、一定量の電力を安定的に供給することができますが、相対的にコストが高く、事業の開始前に長期にわたる環境調査が必要になります。

水力発電については以下の記事でご説明しています。

地熱発電

地熱発電は、地中深くから取り出した蒸気や高温の水を活用し、発電機を動かす方法。火山帯に位置している日本での地熱利用は戦後早くから注目され、特に東北や九州を中心に展開されています。

地球内部の熱を使用するため、昼夜に関わらず安定した発電量を得ることができる一方、開発期間が長く、高額な費用がかかります。さらに地熱発電所の立地地区は国立公園や温泉施設などと開発地域が重なるため、国・地元関係者との調整が不可欠という課題もあります。また、発電に使った高温の蒸気や高温の水を、農業用ハウスや魚の養殖などに再利用できる利点も。

地熱発電について、詳しくは以下の記事で説明しています。

バイオマス発電

「バイオマス」とは、動植物などから作り出される有機性のエネルギー資源で、一般的に化石燃料を除くものを指します。バイオマス発電は、この有機性のエネルギー資源を燃焼やガス化し、発電する方法です。

バイオマス発電には、大きく分けて3種類の方法があります。木材などを燃焼させて水蒸気でタービンを回して発電する直接燃焼方式、木材などを熱処理した際に発生するガスでタービンを回して発電する熱分解ガス方式、下水汚泥などを発酵させて発生したメタンなどのガスを燃料にタービンを回して発電する生物化学的ガス化方式の3種類があります。

また、バイオマスは熱利用や燃料など様々な使い道があるため、近年注目されている資源です。

バイオマスについては以下の記事でご説明しています。

その他の再生可能エネルギー

他にも、次のような熱を活用するタイプの再生可能エネルギーもあります。

- 雪氷熱利用

- 冬に降った雪や、外気で凍らせた氷を保管しておき、特に冷熱が必要な夏に活用するという方法。倉庫に雪や氷を貯蔵して野菜などの食物の保存に適していたり、氷を冷熱源として建物の冷房にも利用したりします。夏の冷房として活用する場合、一般的な電気冷房と比較して、コストが約4分の1で済むと言われています。

- 温度差熱利用

- 地下水、河川水、下水などの水源を熱源としたエネルギーです。水の熱を利用するエネルギーで、夏場の場合は気温より低い水温を、冬場の場合は気温より高い水温を利用します。

- 地中熱利用

- 地中熱とは、浅い地盤中に存在する低温の熱エネルギーです。

地中の温度はある程度の深さになると、年間を通して変わらなくなります。夏場は、外気温よりも低い地中の温度を、冬場は外気温よりも高い地中の温度を利用します。

再生可能エネルギーのメリットとは?

再生可能エネルギーが注目を集めているのは、享受できるメリットが大きいからと言えますが、具体的にはどのような価値が期待され、導入のメリットがあるのでしょうか?

国内でのエネルギー自給率をアップさせる

日本は、石油・石炭・天然ガス(LNG)といった化石燃料依存度が83.2%(2021年度)と、大きく依存しています。

さらに、原油(海外依存度99.7%)、石炭(海外依存度99.7%)、天然ガス(海外依存度97.8%)と、ほとんどを海外からの輸入に頼っているため、エネルギー自給率は低いのです。

再生可能エネルギーは、国産のため、国内でのエネルギー自給率をアップできます。

温室効果ガスの排出削減に効果的

CO2の排出量が少なく、地球にやさしいというメリットも挙げられます。石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料を使う場合と比べると、環境への影響を最大限に抑えることができ、地球の環境問題の解決につなげられます。

実質100%の再生可能エネルギーの電気を家庭で使う方法

電力会社のなかには、実質100%の再生可能エネルギーの電気を使えるようになるプランを提供している会社もあります。ちなみに、「実質100%」とは、電気に非化石証書を付けることで、実質的に再生可能エネルギー100%の電気としてみなすことを言います。

こういった電気料金プランを選べば、環境に配慮した電気を利用できるようになりますよ。

枯渇の心配がない

石油や石炭などの化石燃料は、埋蔵量に限りがあり、枯渇することが危惧されています。一方、再生可能エネルギーは、太陽光や風力などのエネルギーであるため、枯渇の心配がありません。そのため、再生可能エネルギーが主要な電源となれば、より安定的に電力供給ができる可能性があることが期待されています。

再生可能エネルギーのデメリットとは?

日本のエネルギー供給に大きなメリットがある再生可能エネルギーですが、解決しなければならない課題やデメリットもいくつかあります。

天候などによって発電量が大きく左右される

太陽光や風など、自然のエネルギーを活用するため、季節や時間帯、天気などによっては安定して十分な発電量を得ることができない可能性があります。

再生可能エネルギーだけに頼ってしまっては、大規模停電が起こるリスクも抱えてしまうというわけです。当面は火力発電などに頼らざるを得ない状況で、柔軟で効率的な調整力の確保が今後重要となります。

発電コストが高い

太陽光発電や風力発電は、燃料費がかからない代わりに、工事費用や発電システムの機材調達などに費用がかかってしまいます。

また、エネルギー密度が低いため広大な土地を必要としますし、平地が少ないという日本ならではの問題も抱えています。

バイオマス発電は森林の未利用材や間伐材の利用を考えていますが、集荷が難しく手間暇がかかってしまうなど再生可能エネルギーは、他の電源と比較して発電コストが高いという課題もあります。

日本における再生可能エネルギーの導入状況

日本のエネルギー供給構成の中で、再生可能エネルギー等の比率は1973年度で1.0%、2010年度で4.4%、2021年度で10.0%と伸びています。

※再生可能エネルギー等(水力除く地熱、風力、太陽光など)は未活用エネルギーを含む。

また、東日本大震災後(2012年)に、一度6.7%まで下がったエネルギー自給率は、2020年度で11.3%と再び増加しています。

ただし、2020年度の11.3%というエネルギー自給率はOECD38カ国中37位と低い水準です。エネルギー自給率を高める上でも、再生エネルギー導入の拡大は、さらに求められています。

再生可能エネルギーの普及を目的とする「固定価格買取制度(FIT制度)」とは?どんな制度なの?

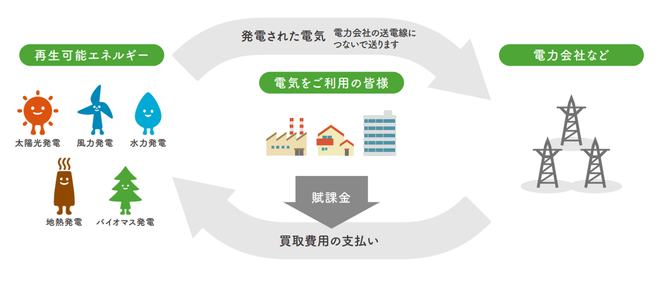

出典:再生可能エネルギー固定価格買取制度ガイドブック2020年版

固定価格買取制度(FIT制度)とは、再生可能エネルギーの普及を目的としている、再生可能エネルギーの買取価格を法律で定めるための助成制度です。

再生可能エネルギーは、利用率の低さや発電コストの高さが問題視されているため、なかなか普及が進みませんでした。そこで、「固定価格買取制度」を制定し、再生可能エネルギーで発電した電気を一定期間中は同じ価格で買い取ることを国が保証して、さらなる普及・促進を目指しているのです。

固定価格買取制度については以下の記事でご説明しています。

固定価格買取制度で買い取るときにかかった費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)」という形で、電気を使用している各世帯からの毎月電気料金に上乗せした料金によって賄われています。

電気代を節約したいなら電力会社の切り替えがおすすめ!

「毎月の電気代が家計の負担になっている」「節電しているのになかなか電気代が安くならない」と悩んでいる方には、電力会社・電気料金プランの切り替えがおすすめです。あなたのライフスタイルにぴったりの電気料金プランを選べば、節約につながりますよ。

電気・ガス比較サイト「エネチェンジ」では、郵便番号などの情報を入力するだけで、あなたにぴったりの電力会社・電気料金プランを見つけられます。お得な特典やキャンペーンの有無なども確認できますから、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

平均37,543円/年の節約!

最安の電気料金プランを診断(無料)再生可能エネルギーはメリットだけではなく、課題もあり

再生可能エネルギーは、発電時にCO2を排出しないことから、地球温暖化対策や国内のエネルギー自給率向上にも有効であり、重要な電源です。一方では、普及のための課題があることもわかりましたね。

私たちも再生可能エネルギーを実質的に利用できるようになる電気料金プランを選べば、環境問題への貢献ができます。興味のある方はぜひ電力会社の切り替えも検討してみてください。

この記事を書いた人